明朝内阁与清朝军机处的差异:揭秘两代官场的不同面貌

在历史长河中,中国古代政治体制经历了多次变革,明朝和清朝是两个显著的转折点。今天,我们将探索这些时期内阁和军机处之间的区别,以及它们对当时政权运作方式所产生的影响。

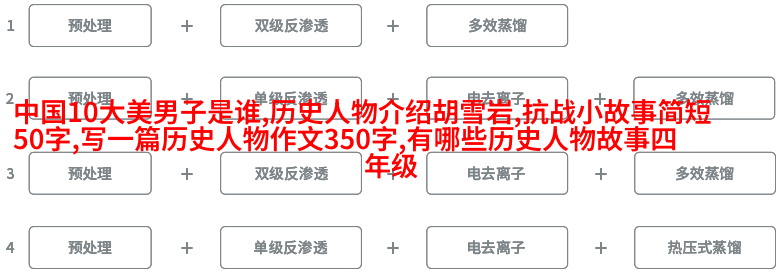

明朝内阁起源于朱棣以几名翰林入值文渊阁参预机务,这标志着宰相制度被废除并由新的机构取代。然而,与宰相不同的是,内阁既不统治六部,也受到了内监的约束。这一制度在张飞燕的一篇文章《明朝的内阁和清朝的军机处》中得到了详细论述。

最初,文渊阁作为翰林院的一个特殊分支机构建立,它独立批答奏章,并且办公地点从御前迁移到文渊阁。在宣德七年,由于适应这一变化,翰林院新署落成后,便迁出,并正式成为文渊阁。因此,从永乐到正统时期记载中的“东角门内”、“奉天门内”等地,而后人则将正统以后的“文渊阁”的位置记载为准。

随着时间推移,内阁从皇帝侍从幕僚演变为中枢机构,但这也为宦官擅权创造了条件。尽管皇帝和大臣们主要通过书面沟通,但这一距离——仅1000米,却象征着一个巨大的隔离线。

进入清朝之后,不同于明代,只有办理一般事务的大型辅政机关。而康熙新政后,由于皇帝直接处理各项政务,因此需要设立更高效的情报部门,即军机处。

雍正时期由于用兵西北而建立军机处,其办公地点设在隆宗门,以便进行密件收发、档案管理以及旨意传递等工作。此外,他们办事的地方都有严格防范措施,即使是高级王大臣,没有特旨也不允许进入,而其他官员更是不许擅自入侵其帘前、窗外、阶下区域。此举确保了最高决策过程不受干扰,不受非法访问威胁。

总结来说,无论是在办公地点还是职能范围上,都存在显著差异。一方面,在位置上,明末至初期主管重要文件批准工作的人员需经过太监朱批,而清初则要求所有参与此类活动的人必须拥有相当权限;另一方面,对于重大问题处理,有些事情即使是当今之人的建议也难以实施,因为一切重大决定都需要慈禧太后的同意。这一制度对于维持稳定是必要但对于创新却是一种障碍,最终导致了帝国衰败。在改革期间,如曾国藩、左宗棠这样的汉族知识分子虽然尝试介入决策过程,但最终仍然无法真正改变政策方向,这表达了一种深刻的事实,那就是中央集权下的决策体系闭塞僵化,一旦遇到全球性的挑战,就无法有效应对。