边缘之国:探索辽金历史的遗忘与记忆

在中国历史的长河中,有些朝代和地区似乎被时间抹去了。辽金是北方民族建立的一系列政权,它们在中国史书中的地位并不显赫,尤其是在正史中。那么,为什么辽金没有被列入正史呢?要解答这个问题,我们需要深入了解当时的政治、文化背景,以及这些政权留给我们的遗迹。

首先,从政治上看,辽金这两个政权虽然都是由契丹族人创立,但它们分别位于不同的地理位置和历史阶段。辽(916年—1125年)起源于东北地区,是一个强大的草原帝国,其疆域曾经包括今天的蒙古大部分区域以及俄罗斯远东部份地区。而金(1115年—1234年)则是从辽末期分裂出来的一个政权,它更偏向汉化,并且一度成为中华世界上的主要势力之一。

然而,在宋朝重新统一南方之后,他们对北方边疆的政策有所变化,不再将那些建立在“异族”基础上的政权视为正统。在《宋史》、《元史》等正史中,对于这些“异族”的记录往往含蓄或者不够详尽,这可能反映了当时主流文化对于少数民族国家认同感不足。

此外,由于汉族文化作为主导力量,对非汉语文明持有一定的排斥态度,这种意识形态也影响了后世对这些国家的记载和评价。比如,《资治通鉴》的作者司马光虽然是一位学者,但他依然秉承着传统观念,将那些以非汉人为主体构建起来的地方称作“蛮夷”,而不是用更加客观公正的话语来描述他们。

除了政治因素,还有文化差异也是造成这一现象的一个重要原因。当时的人们倾向于强调自己的祖先——华夏文明,而对于其他民族来说,即使他们拥有高度发达的社会制度和灿烂文物,也常常会被忽略或轻视。这就导致了很多珍贵资料未能得到保存,或是遭到了破坏,最终导致了一些重要历史事件和人物无法进入正规文献系统中去,被动性地淡出人们记忆之外。

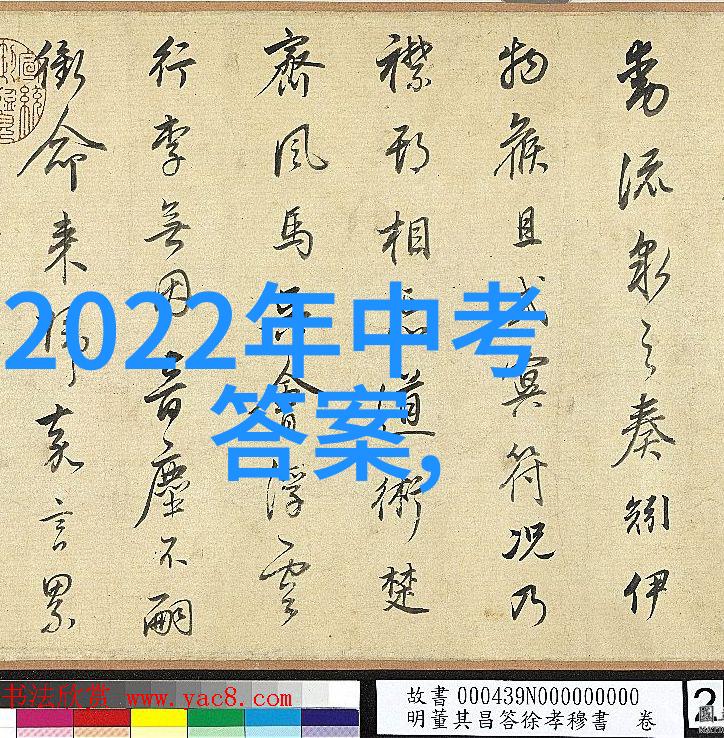

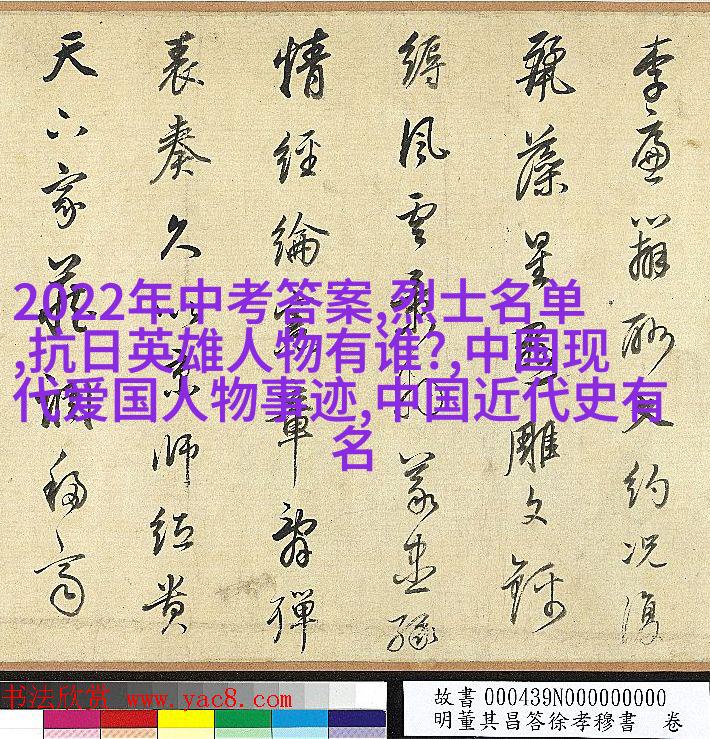

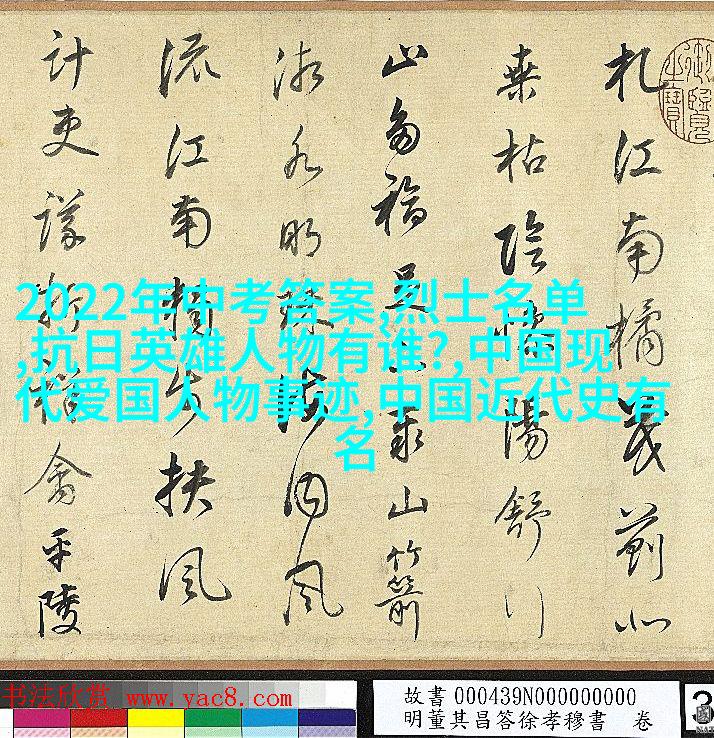

尽管如此,随着时间推移,一些学者开始重视研究这类边缘性的历史,以恢复失落的声音与故事。一批专家通过考古发掘、文献整理等手段,为我们揭示出了辽金时代丰富多彩的一面,如著名的大相里壁画、热河石窟艺术等,都极大地丰富了我们对那个时代生活方式、宗教信仰以及艺术风格的认识。

综上所述,“辽金为什么不列入正史”是一个涉及到多方面因素的问题,从政治角度分析,当时社会心理特征及其价值观念都影响了后人的评价;从学术角度看,则是由于缺乏必要的手续支持与资源配置,使得相关研究得不到足够重视;而从现代考古学家的努力来看,那些隐藏在尘封土地下的证据正在逐渐浮现,让我们能够更加全面地理解那段迷雾缭绕但又充满活力的历史篇章。