从远古到封建,历史书籍记录着千秋大梦

在中国悠久的历史长河中,有一系列重要的文献,它们是我们了解和研究中国古代史的重要工具。这些文献被称作“二十四史”,它们详细地记录了自西周初年至清朝覆灭前的历次政权及其政治、经济、文化等方面的情况。每一部史书都是对前人智慧的一次总结,对后人研究提供了宝贵资料。

如何形成这样的典籍体系?

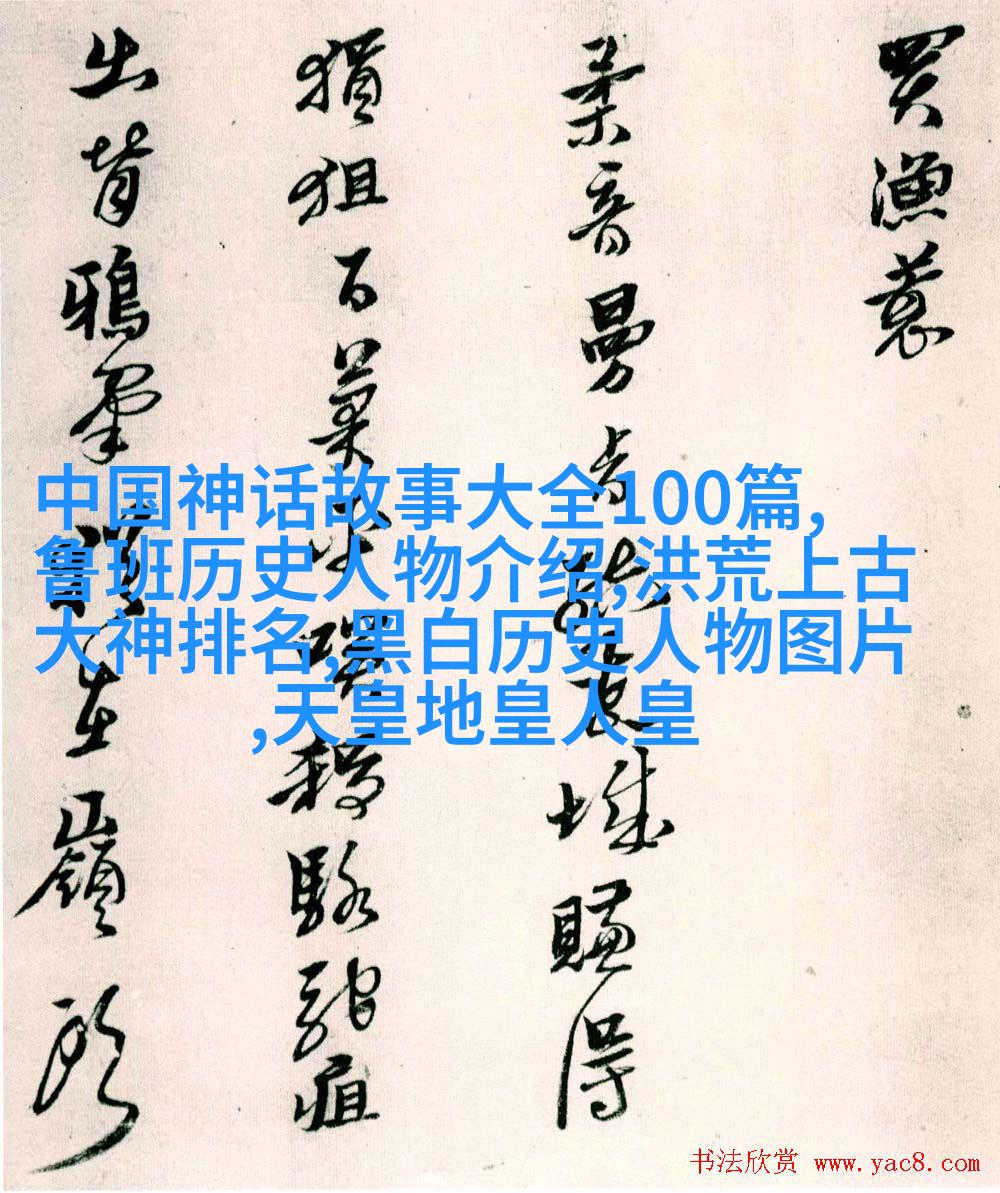

在漫长的人类文明发展过程中,各种各样的记载逐渐积累起来。这些记载最初主要是由官府或学者手工抄写,每个时代都有自己的特色和偏好。但随着时间的推移,这些记载需要整理和系统化,以便更容易地传承和学习。这就是为什么需要编纂成系统性的历史著作——即所谓的“二十四史”。

何为“二十四史”?

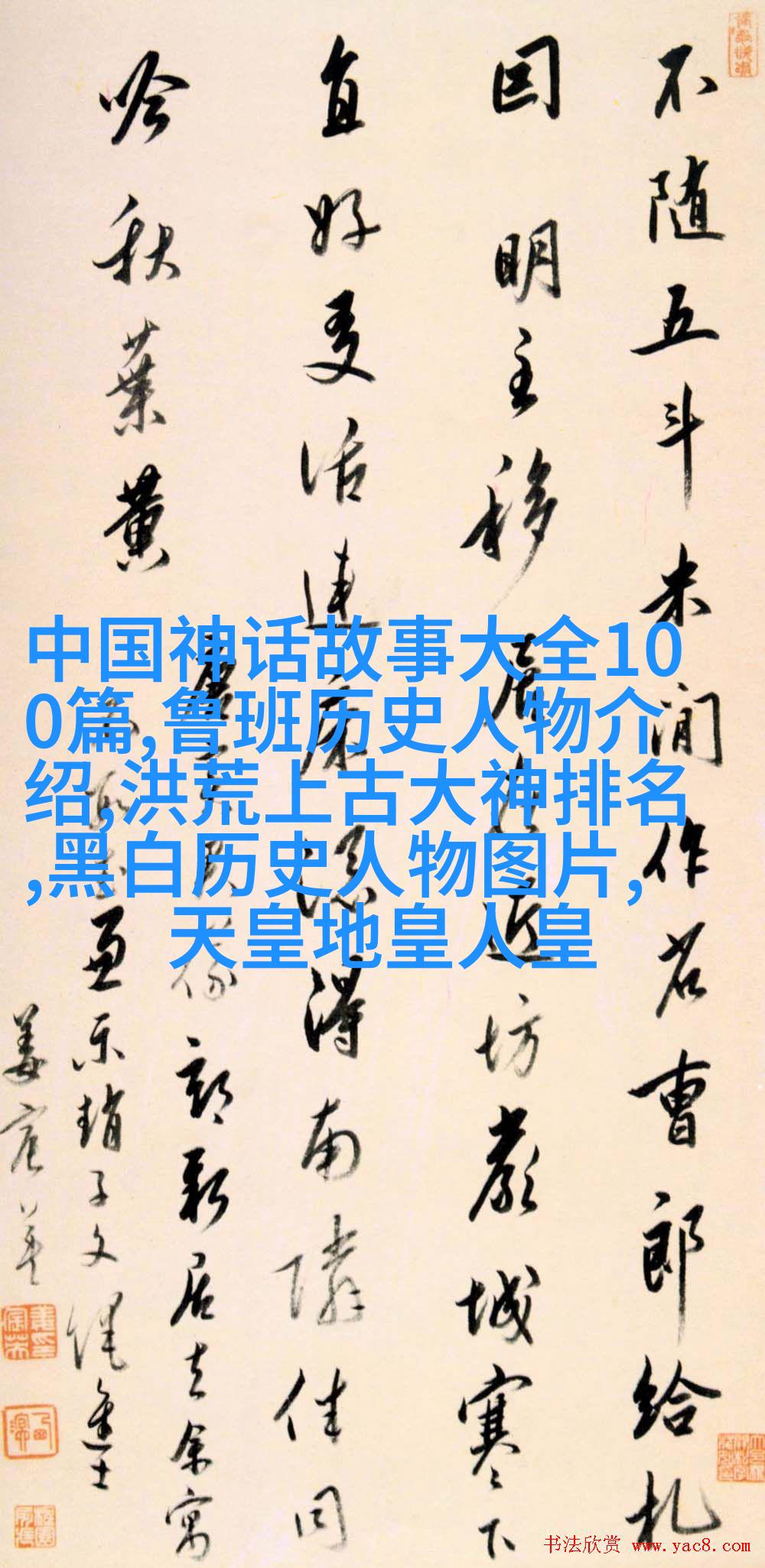

"二十四史"这个概念源于唐代,而正式形成则是在宋元时期。当时,大量先前未能收入《资治通鉴》中的材料得到了整理,并编成了专门用于修正与补充那部通鉴的大型图书。在明清两代,由于官方出版政策的影响,特别是因为《资治通鉴》的流行,该名词开始被广泛使用来指代所有完整编纂好的这类文献。

如何理解其中包含哪些朝代?

"二十四史"不仅仅是一个数量上的概念,更是一种内容上的概括。它涵盖了自西周到清朝结束的大部分朝代,但并非每一个都完全完整。而且,这个列表并不固定,从不同的角度出发,可以有不同的解释。例如,如果把秦汉作为一个统一体,那么可能就只有十几部;如果分得更细,则可能达到三十多部。不过,无论怎么说,“二十四”这个数字已经成为一种标志性符号,用以代表整个中国古 代 历史 的 底蕴 和 深度。

探索其背后的价值与意义是什么?

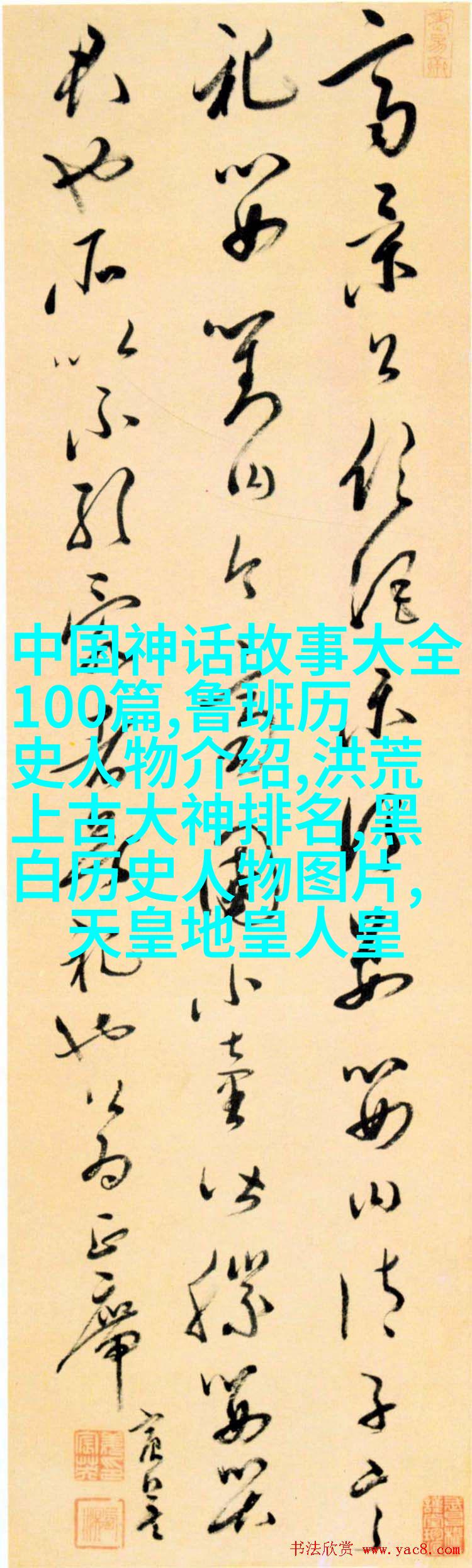

对于任何一个国家来说,其过去总会留下一些印记,而这份印记往往可以通过文字进行保存和传递。“Twenty-four Histories”的存在,不仅展示了中华文明深厚底蕴,也反映出了人们对未来不断追求稳定与秩序的心愿。此外,它们还让我们能够看到不同王朝之间相互作用以及社会变迁的一般趋势,为现代社会提供了一种独特而宝贵的情感联系。

如何在当今世界继续利用这些珍贵资源?

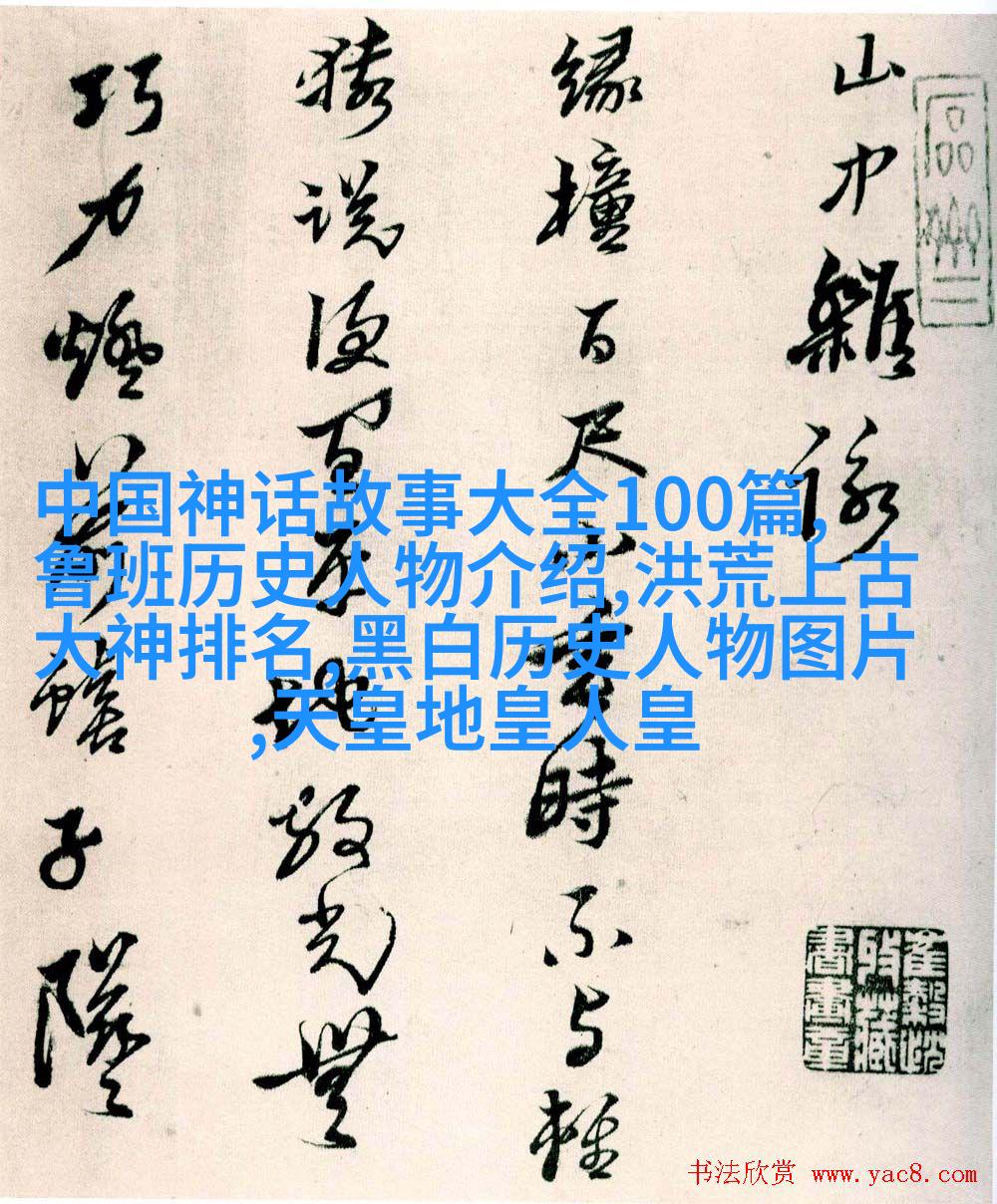

在全球化背景下,我们面临着信息爆炸的问题,同时也失去了很多传统知识渠道。在这种情况下,“Twenty-four Histories”扮演着越来越重要角色,因为它们不仅仅是关于过去的事实陈述,它们也是关于人类行为模式、文化交流以及跨世纪智慧传承的一本本教科书。在互联网时代,让更多人接触并深入理解这些珍贵资源,将极大促进文化共享与知识创新,使之成为连接过去与未来的桥梁。