林纾,字琴南,号畏庐,是一位著名的近代文学家、翻译家。他的作品广泛涉及古文、诗歌以及对外国文学的翻译。在他的一生中,他不仅致力于传承和发展中国传统文化,而且也积极向西方文化开门见山,从而为中国人打开了了解世界的窗口。

林纾出生于福建闽县(今福州市),自幼就表现出了强烈的学习欲望。他在私塾里开始学问,后来通过自己的努力考取举人,并曾任教于北京五城中学。尽管他没有考上进士,但这并没有阻碍他追求文学事业的热情。

林纾最早以《闽中新乐府》和《巴黎茶花女遗事》的翻译而闻名,这两部作品在当时引起了巨大反响。这使得他成为了那个时代的一位知名作家,并且开启了一段丰富多彩的人生旅程。在接下来的几十年里,他不断地创作古文、诗歌,还进行了大量的西洋小说翻译工作,为民众提供了了解外国文化的手段。

然而,在思想上,林纾经历了一定的变化。在戊戌维新运动之前,他是改革派的一个成员,而之后则逐渐转变为保守派。他批评新文化运动中的“废旧立新”倡议,对白话文提出的要求持有保留态度。

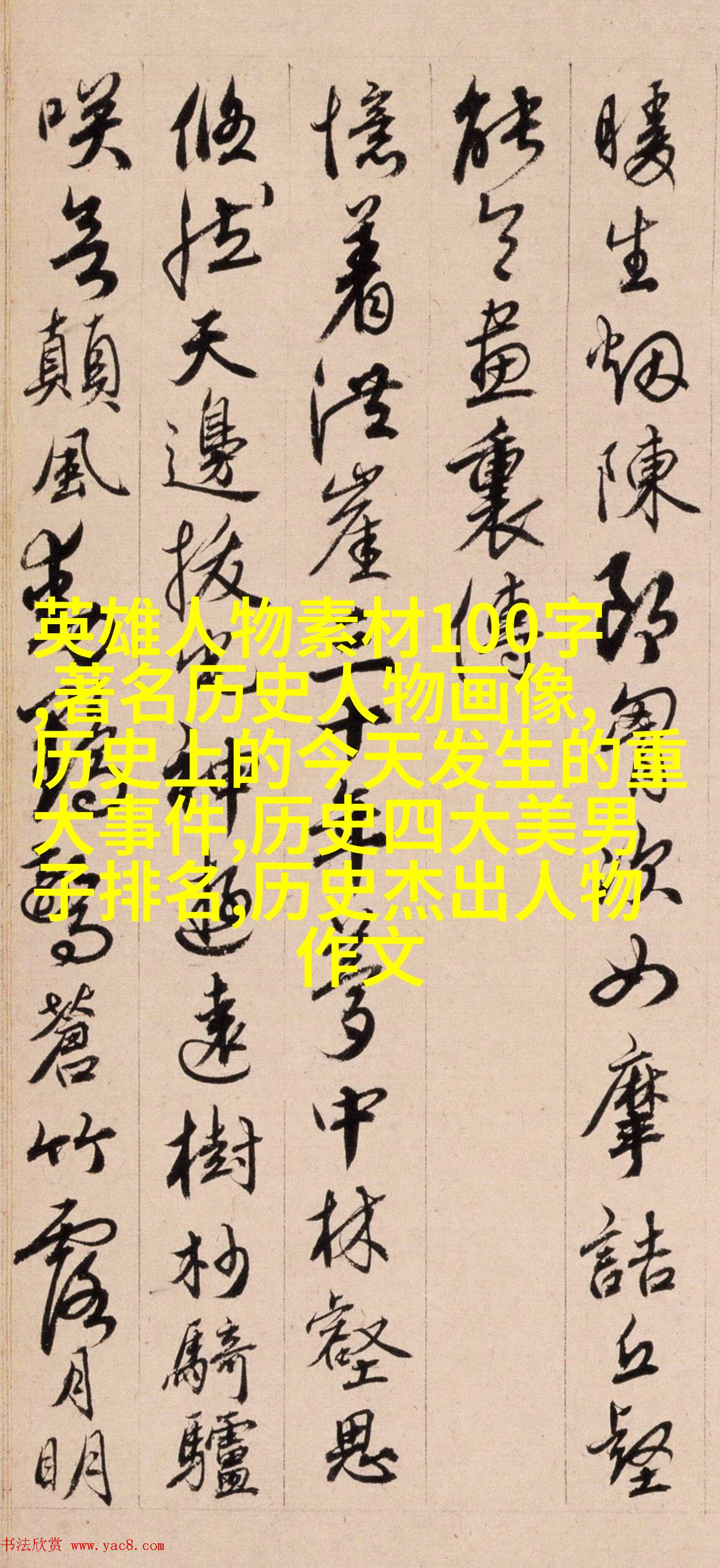

作为一位桐城派的大师,林纾对古文有一种独特的理解。他认为桐城派虽然有其精华,但也存在一些弊端,如过分注重形式而忽视内容。因此,他主张学习左、庄、班、马等人的文学风格,以便能够更好地表达自己内心的情感和想法。此外,他还提出“入者师法之谓也;出者变化之谓也”,强调在学习过程中要既能模仿前人的优秀之处,又能创新,不断推陈出新的精神。

总体来说,林纾是一位多才多艺的人物,不仅在文学领域取得卓越成就,而且还对社会思潮产生了重要影响。他所秉承的心理素质,即坚持个性与传统相结合,是值得我们今天乃至未来世代学习借鉴的宝贵财富。