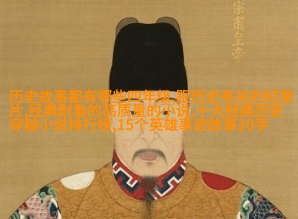

在中国历史的长河中,书写和记录朝代的历史总是伴随着权力斗争、意识形态冲突以及文化审查。明史作为一个专门研究明朝历史的学科,自从清初就被视为禁书,其原因复杂多样,涉及到政治考量、文化政策乃至对前朝统治者的评价。

首先,从政治角度来看,明史之所以成为禁书,可以理解为一种对前朝统治合法性的否定。在中国传统社会,皇帝及其家族享有神圣不可侵犯的地位,而其统治则被视作天命所赐。然而,对于任何一段时间内不再掌握政权的朝代来说,都会试图通过封锁其它时代的记载来强化自己政权的正当性和合法性。因此,当清初建立大秦帝国后,它自然而然地将自己的开国祖先与汉武帝相提并论,以此巩固自身对于“中华民族”的领导地位。而这种需要必然导致了对之前朝代特别是明朝的一系列批判和贬低,这也就是为什么明史被禁止讲授和研究。

其次,从文化政策层面上说,每个时期都有一套适应自己的价值观念体系,以及与之相应的人文关怀。这意味着不同时期对于过去事件、人物评价都会有不同的标准。在清初,这种价值观念体系主要体现在儒家思想方面,因为儒家强调顺民服从中央集权,同时认为君主是万民之父母,因此历经动荡变革后的士人阶层往往更加重视秩序稳定和道德修养,而不是探讨旧日王 朝遗留的问题。这种新的价值取向自然促使人们转而关注更符合当下精神追求的事物,比如以文学创作、诗词歌赋等形式表达情感与思考,这些都是现代意义上的艺术领域。而这也进一步推动了那些不符合新时代精神或可能引起争议的话题,如宫廷斗争、大臣贪污腐败等,被逐渐淡出公众视野。

最后,从心理学角度分析,不少人可能认为,将某个历史时期置于“禁忌”状态,其实是一种潜意识中的防御机制。当一个社会想要避免过去悲剧重演或者是为了维护现有的秩序,他们会倾向于忽略或掩盖掉那些能够引发不安或挑战现状的话题。在这个意义上,明史成为了禁书,是因为它承载了太多关于失落与反思的情感,也许这些情感太过触碰到了人们的心灵深处,使得他们不得不选择远离而非接近。

总结来说,无论是出于政治考量还是文化政策,更或许还有心理防御机制,一切都指向同一个方向:保持现有的秩序稳定,并且让每个人都能在安逸中生活下去。不过,在这样的背景下,我们是否真的能够真正了解那一段历史?抑或我们只是在遥远的地方瞥见了一片朦胧模糊的大海?