在中国古代文化中,伏羲是一个极为重要的人物,他不仅是“五行氏”之一,也被尊称为“天人合一”的代表。然而,关于伏羲到底是天皇还是人皇,这个问题一直困扰着学者和普通民众。在本文中,我们将通过符号学的视角来探讨这个问题,并试图找到一个符合现代理解的答案。

1. 伏羲神话中的角色

伏羲是中国古代最早的太初之神,被认为是创造世界、制定礼仪制度的人物。他与妻子女娲合作创造了人类和动物,还有日月星辰等自然现象。这种对自然界万物的创造能力,使得他成为了自然之父或万物之灵的形象。这一点在《山海经》、《史记》、《汉书》等多部文献中都有所体现。

2. 天人合一与皇权

“天人合一”这一概念强调人的内心世界与宇宙间存在一种不可分割的联系。在儒家思想体系中,这种联系可以通过君主作为社会秩序和宇宙秩序之间桥梁的手段来实现。而作为“五行氏”之一,伏羲就拥有了这样的地位。他的出现似乎暗示了一种超越世俗王权、直接连接到自然法则或神圣力量的地位。这使得人们开始思考是否应该把他当作真正意义上的天皇,而不是简单的人皇。

3. 人文之父与帝王身份

另一方面,有些文献将伏羴描绘成一个智慧无比、艺术才华横溢的人类形象,如《尚书大传》中的描述:“夫先帝(指黄帝)乃命其弟瞽叟以事东方而居于嵩岳。”这里虽然没有明确提及但隐含了人的身份,同时也体现出他的高贵地位,这种双重性质让后世研究者感到疑惑:他究竟是一位真正意义上的帝王呢?

4. 文化演变下的身份转换

随着时间的推移,文化背景发生变化,对于伏羴这个人物也有不同的解读。例如,在战国时期,由于秦始皇统一六国之后自封为“上帝”,导致了对古代英雄人物如黄帝、尧舜禹等,以及他们下属如轩辕黄帝时代的大臣们进行重新评价,其中包括对他们家族成员尤其是祖宗崇拜的一系列活动,从而逐渐形成了一套新的传说故事,其中便包含了许多关于伏羴的情节。这些新传说往往会加深人们对于这类人物特征以及他们在政治观念中的位置。

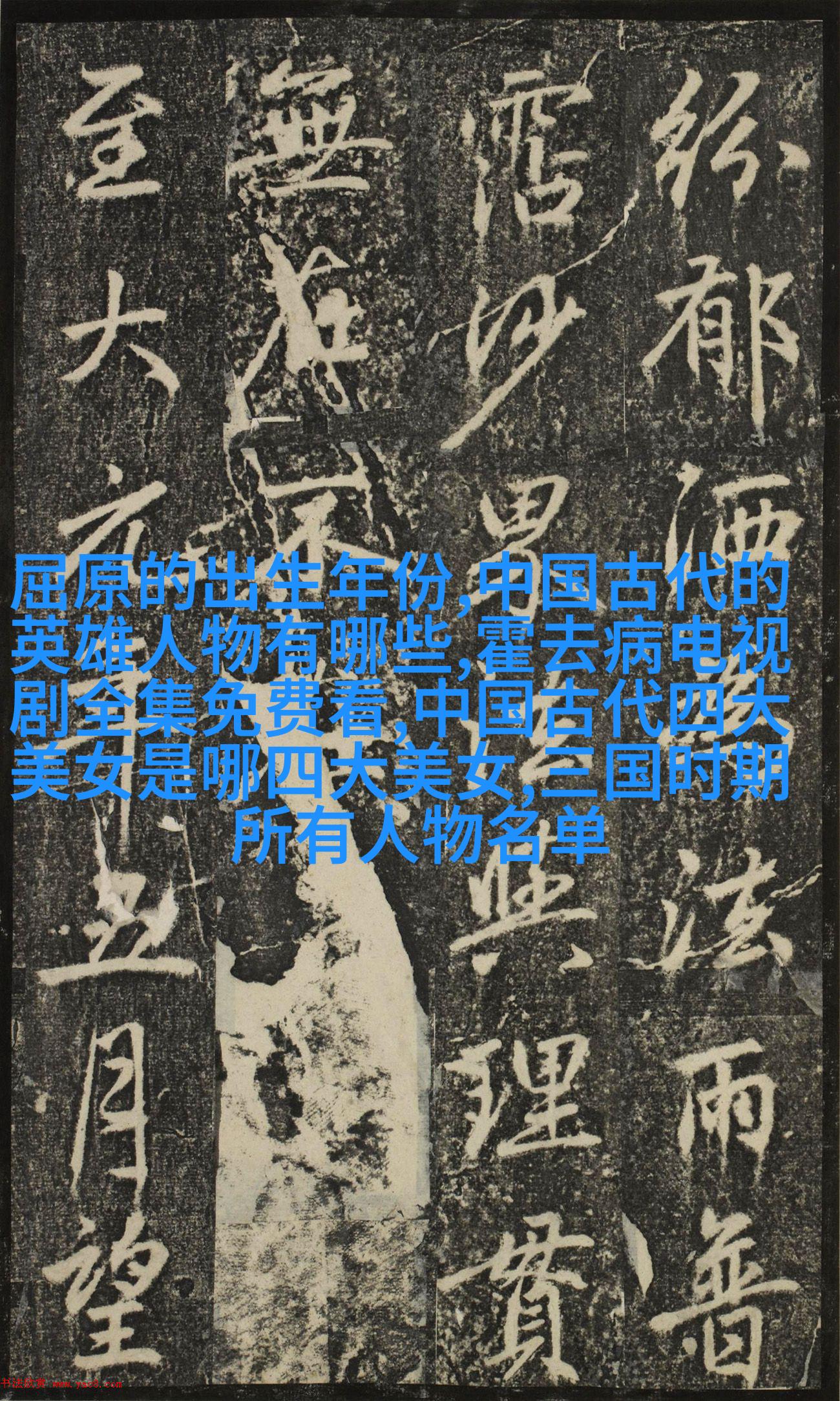

5. 古籍记载分析

我们还需要考察一些具体资料,比如《易经》,其中讲述的是宇宙生成故事,以阴阳相生相克为基础,其理想状态就是平衡协调。在此基础上,可以看到一个较为接近现代概念的人类形象,即能够理解并管理周围环境的情况下仍然保持自身独立和完整性的存在。这背后的逻辑并不完全支持单纯将其归入至高无上的天皇范畴,而更倾向于一种具有普遍价值观导引作用的人类形象。

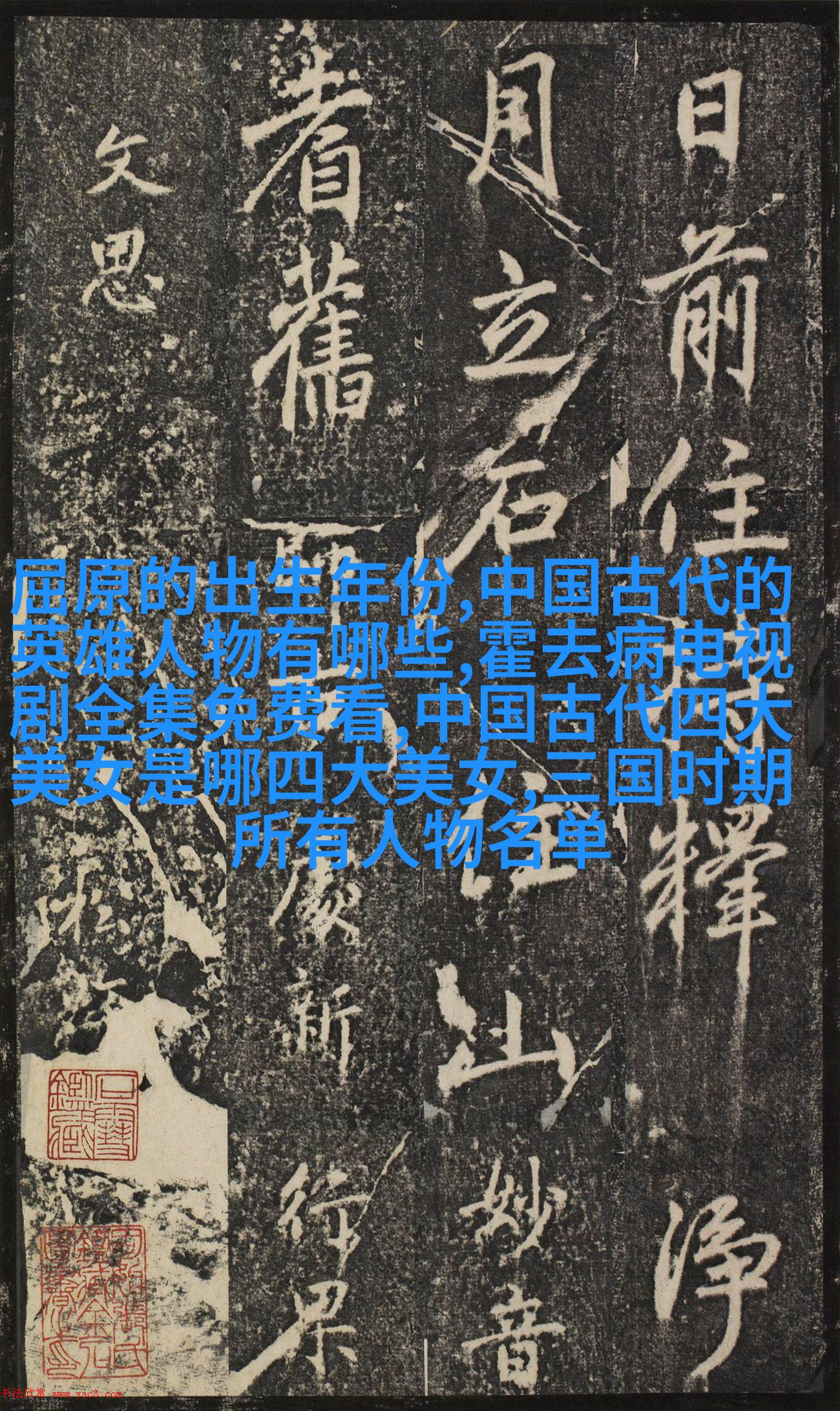

总结:

以上几点讨论表明,从不同层面审视,都未能给出一个确定答案:即使在那些最初建立起国家政权时期也不例外。当我们试图用现代语言去理解那些千年前的信仰系统时,我们发现自己站在了一片充满矛盾与复杂性的历史交汇处。

因此,我们必须承认,一切寻求绝对真理的事业都是有限且可能永远不会达到的,因为每个时代都会有它独特的心态和思维方式,与前任不同。但正因为如此,每一次尝试都值得赞赏,它们提供了探索过去及未来宝贵机会,不断更新我们的认识,无论是在历史研究还是在精神追求上都是必需的一步。

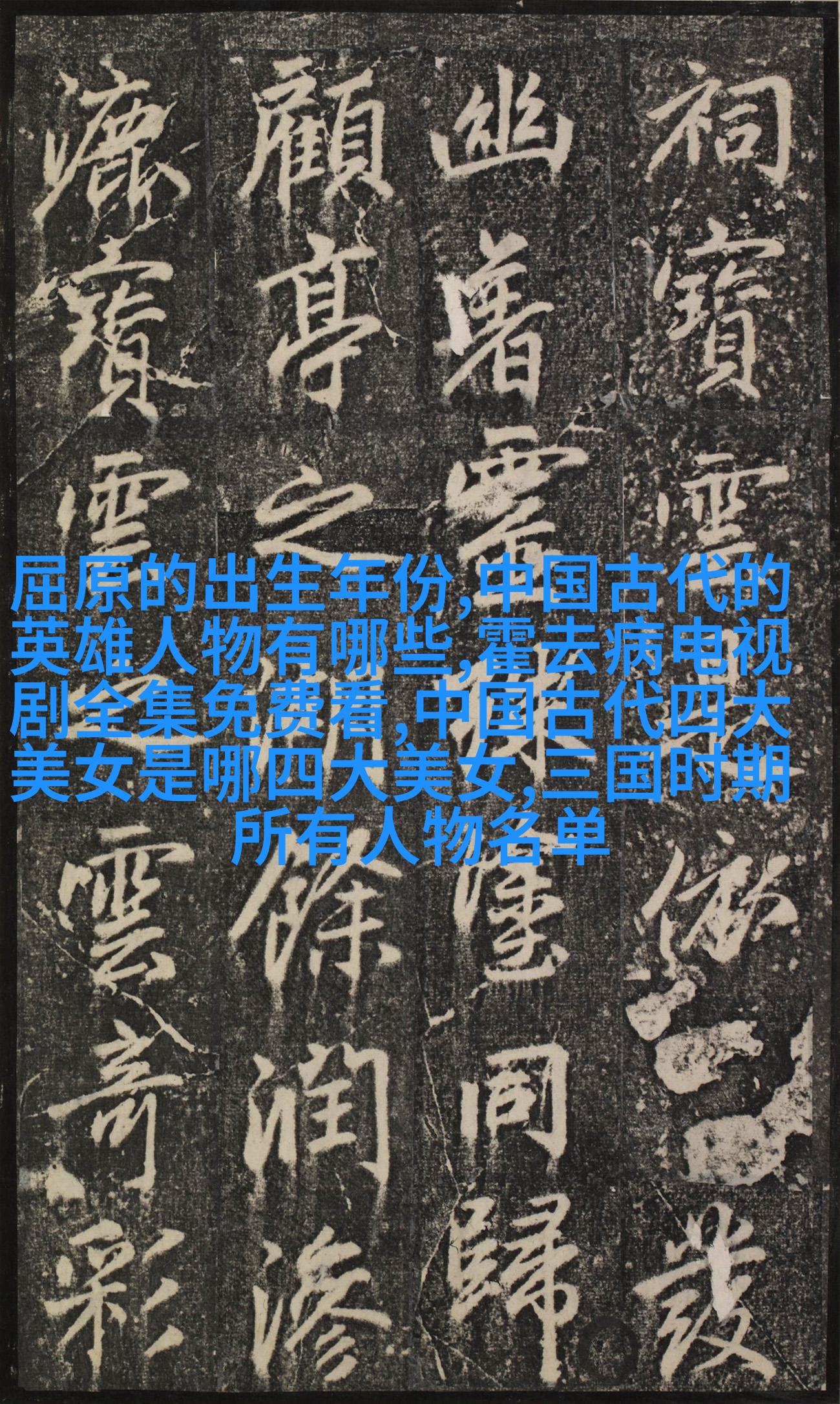

最后,让我们带着这些思考回到那个遥远又又熟悉的地方,那里住着名叫伏翼的大师,他用笔触勾勒出了人类智慧最早也是最伟大的篇章——文字本身。如果今天我们还能感受到那份由来已久但却依旧强烈的情感,那么恐怕正因为有这样一些无法言说的东西支撑着我们的脚步前行吧!