明代历代的族谱:探索封建社会血缘纽带的演变

在中国封建社会,族谱作为一个重要的文化遗产和家族历史记载,对于研究明代家庭结构、社会关系以及民族政策有着不可或缺的地位。以下是对明代历代族谱的一些主要特点及其对于我们了解当时社会的意义。

族谱编纂与修订

在明朝初年,朱元璋为了加强中央集权和巩固自己对地方豪强的控制,严格规定了各地家族必须编制完善的族谱,并定期进行修订。这一措施不仅规范了家族内部的人口登记和户籍管理,也为政府征税、徭役等事务提供了依据。

族谱中的宗法制度

明朝实行严格的宗法制度,将整个国家分成皇室、官僚、士绅和农民四大阶层,每个阶层都有其特定的生活方式和身份标志。这种宗法制度通过族谱来体现,使得每个人都清楚自己的位置所处,以及如何遵循传统礼仪与规矩。

社会稳定与政治控制

通过族谱记录人口流动情况,可以有效监控人口分布,为防止反叛活动提供线索。此外,由于家长负责子女教育,故而可以间接影响思想观念,从而维护社会秩序并加强中央集权。

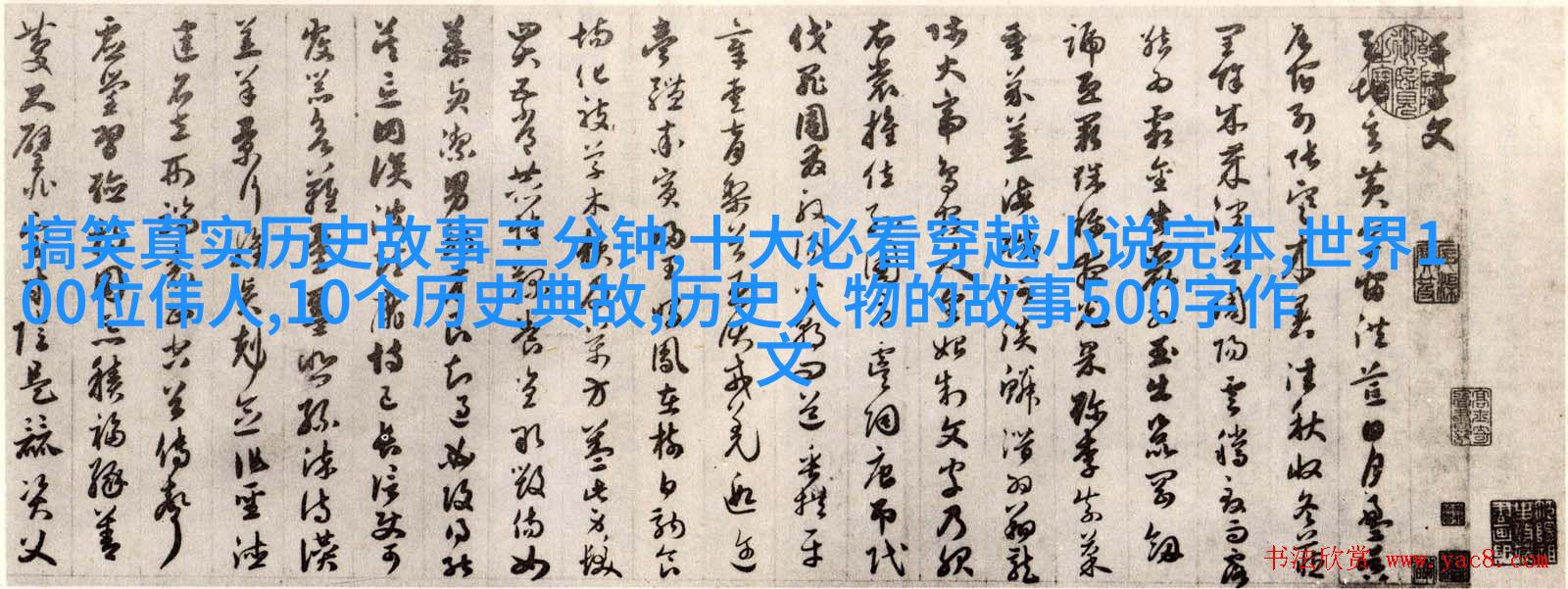

文化传承与交流

随着时间推移,不同地区之间通过婚姻联姻等方式互相交往,这种文化交流使得不同地域间逐渐形成了一定的共同语言基础,同时也促进了书写艺术及文学作品之传播,如《红楼梦》、《三国演义》等著名小说就来源于此类背景下产生。

教育普及化

由于学者出身通常需要通过家庭背景来确定,他们通常来自于具有较高学术水平或官职背景的大姓。在这样的环境中,教育成为一种保持家族荣耀的手段,因此许多世家的子弟能够接受良好的教育,并继承父辈留下的知识财富。

影响现代家族结构变化

虽然现代中国废除了科举制度,但仍然保留了一些古老习俗,如春节团圆聚餐,即便是在海外华人社区也是如此。这些习俗源自古代氏族联合精神,在今天则已演变为一种跨越时代界限的情感联系,是对过去历史的一种回忆追溯。